在体育竞技的世界里,运动员的拼搏固然是焦点,但看台上涌动的球迷文化,同样是赛场上不可或缺的灵魂,近年来,随着体育产业的蓬勃发展,球迷文化已从简单的摇旗呐喊,演变为融合地域特色、公益行动甚至社会影响力的多元现象,无论是足球场上的巨型TIFO(看台拼图),还是篮球馆内震耳欲聋的助威口号,球迷正以他们的热情与创造力,重新定义观赛体验。

从“第十二人”到文化符号

在欧洲足坛,球迷被称为球队的“第十二人”,多特蒙德的“南看台”、利物浦的《你mk体育官网永远不会独行》合唱,早已成为俱乐部百年历史的象征,这种文化并非舶来品——北京国安的“御林军”、上海申花的“蓝魔”等球迷组织,同样以整齐的助威歌曲和标志性的绿色围巾,将地域文化与球队精神紧密绑定。

“球迷文化不仅是加油,更是一种身份认同。”资深体育评论员李明指出,“当几万人穿着同一颜色、高唱同一首歌时,他们传递的是对城市的归属感。”这种凝聚力甚至超越了赛场:2022年成都世乒赛期间,当地球迷自发组织“熊猫主题”助威方阵,将巴蜀文化与体育赛事结合,成为外媒报道的亮点。

科技赋能:球迷文化的破圈之路

随着社交媒体和短视频平台的兴起,球迷文化的传播不再局限于现场,抖音上,#球迷创意助威#话题播放量超10亿次,从“无人机灯光秀”到“AR虚拟横幅”,技术正让球迷的想象力落地,去年CBA总决赛中,辽宁球迷通过手机灯光组成的“星海”,一度冲上热搜榜首。

虚拟球迷社区也在崛起,英超曼城俱乐部推出的“元宇宙观赛平台”,允许全球球迷以虚拟形象互动;国内中超联赛则尝试“云助威”直播,让无法到场的粉丝通过弹幕同步参与,这种“线上线下联动”的模式,正在模糊地理界限,构建更包容的球迷生态。

从热血到理性:球迷文化的深层蜕变

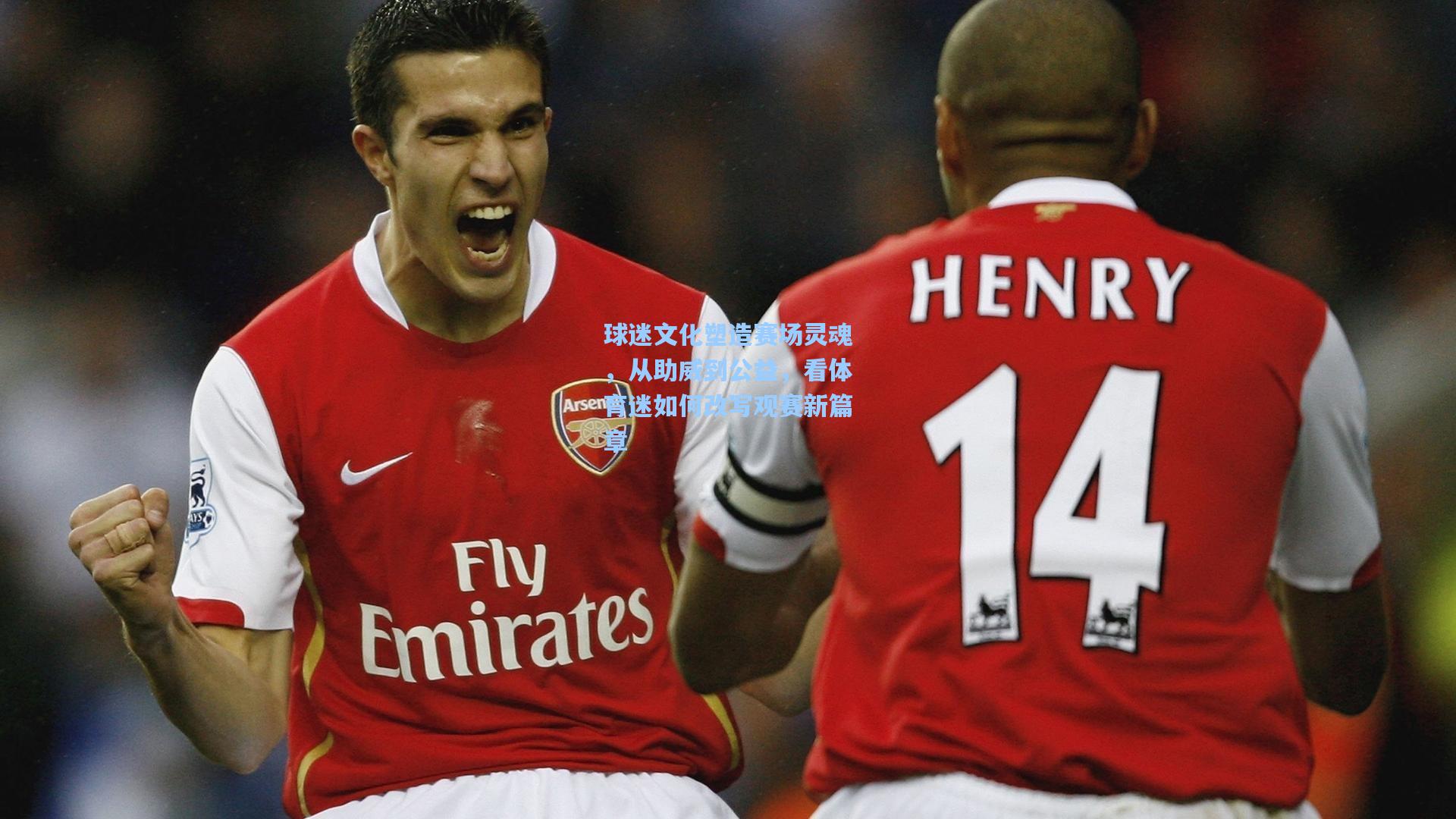

值得关注的是,当代球迷文化正逐渐褪去“狂热”标签,转向更具社会价值的表达,2023年,浙江绿城球迷发起“每进一球捐1000元”公益活动,将赛场激情转化为对山区教育的支持;英超阿森纳的“红色行动”则连续15年呼吁球迷献血,累计挽救超10万条生命。

“体育迷的集体行动能释放巨大能量。”社会学教授王芳分析,“当球迷组织以‘公益助威’取代‘地域攻击’,体育便成了社会进步的催化剂。”这种转变在国内尤为明显——去年武汉长江队降级后,对手河南嵩山龙门的球迷打出“江湖再见”横幅,赢得全网点赞,展现了竞技体育应有的温度。

挑战与未来:如何守护球迷文化的纯粹性?

尽管发展迅猛,球迷文化仍面临商业化过度、极端行为等隐忧,部分联赛为迎合赞助商,强制更改助威歌曲歌词;个别球迷群体的不理智行为,也曾引发公共安全争议,对此,多地开始探索“球迷行为公约”,例如山东泰山俱乐部联合警方建立“诚信观赛档案”,对违规者实施跨赛场禁入。

国际足联(FIFA)近年来亦推出“球迷大使”计划,通过培训骨干球迷传递正向价值观,中国足协相关负责人表示:“未来将鼓励更多球迷参与赛事策划,让文化从‘自发’走向‘自觉’。”